ビタミンE=若々しさを守る栄養素として、美容やアンチエイジング目的で注目される一方、「サプリで過剰に摂っていませんか?」と警鐘を鳴らす声もあります。

ビタミンEは脂溶性ビタミンであり、過剰摂取による健康リスクもゼロではありません。そこで本記事では、「日本人の食事摂取基準(2025年版)」に基づき、ビタミンEの適切な摂取量や、欠乏・過剰によるリスク、食品から安全に補う方法についてわかりやすく解説します。

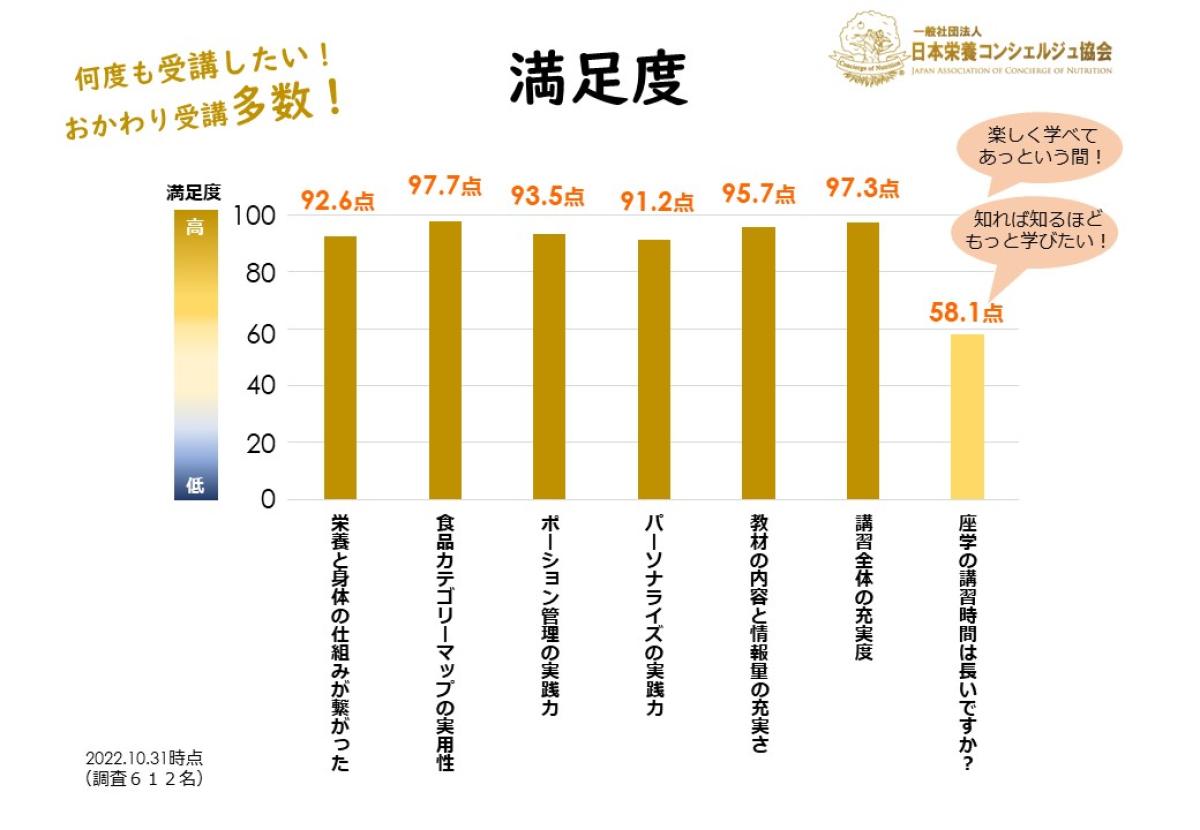

栄養学を基礎から学び、実践に活かしたい方には「栄養学の資格 栄養コンシェルジュ」もおすすめです。サプリに頼らず、“食べて健康をつくる”本質的な学びを、この機会にのぞいてみませんか?

ビタミンEは、強い抗酸化作用を持つ脂溶性ビタミンです。細胞膜の酸化を防ぎ、体内の“サビ”を抑えることで、老化や動脈硬化、生活習慣病の予防に関わります。

主にα-トコフェロールが生理作用を発揮し、食品やサプリメントにもこの型が多く使われています。

加齢、ストレス、喫煙、紫外線、激しい運動など、酸化ストレスが高まる場面で特に需要が増す栄養素といえるでしょう。

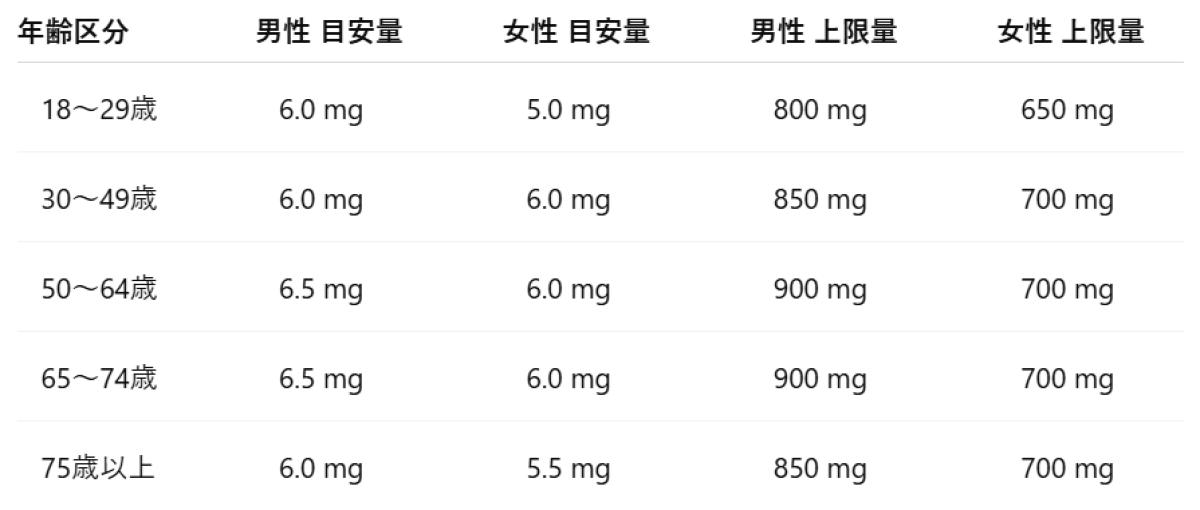

ビタミンEの摂取は、厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準(2025年版)」を基に考えることが大切です。

以下は、年齢・性別ごとの目安量(mg/日 α-トコフェロール量)と耐容上限量の一例です。

※出典:日本人の食事摂取基準(2025年版)

サプリメントでは耐容上限量を超えてしまうケースがあるため、基本的には食品からの摂取を優先するのが安全です。

ビタミンEは多くの食品に含まれているため、健康な人で欠乏症になることは稀ですが、以下のようなケースで起こることがあります。

☑ 脂質吸収障害(脂肪の吸収が悪くなる病態)

☑ 極端な低脂肪・低栄養の食生活

☑ 摂食障害

欠乏すると、以下のような症状が出ることがあります。

☑ 末梢神経障害(手足のしびれ、筋力低下など)

☑ 小脳性運動失調

☑ 網膜障害(視力低下)

これらの症状は、ビタミンEの欠乏によって細胞膜の酸化ストレスが増大し、神経や視覚系の機能が障害されることによって生じます。

※出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)策定検討会 報告書」および「e-ヘルスネット(ビタミンE)」より

ビタミンEは脂溶性ビタミンであり、体内に蓄積されやすいため、過剰摂取には注意が必要です。

通常の食事では過剰症になることはほとんどありませんが、サプリメントや栄養強化食品の長期・大量摂取によって、耐容上限量を超える可能性があります。

過剰症としては以下のような報告があります。

☑ 出血傾向(抗酸化作用が強くなりすぎることで血小板の機能を阻害)

☑ 吐き気、胃腸障害、頭痛などの軽度な消化器症状

☑ 抗凝固薬(ワルファリンなど)との併用で出血リスクが高まる

※出典:厚生労働省「e-ヘルスネット(ビタミンE)」

そのため、基本は食事からの摂取を重視し、サプリメントは医師や管理栄養士と相談の上で使用することが望まれます。

ビタミンEはさまざまな食品に含まれており、特に以下の食品は含有量が高くおすすめです。

・ひまわり油:41.1 mg/100g

・アーモンド:26.2 mg/100g

・ヘーゼルナッツ:15.0 mg/100g

・ピーナッツ:10.1 mg/100g

・かぼちゃ:4.9 mg/100g

・うなぎの蒲焼:4.9 mg/100g

※出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」より

サラダにナッツを加えたり、炒め物に植物油を使うことで、無理なく摂取量を確保できます。

ビタミンEは脂溶性ビタミンで熱に比較的強く、通常の加熱調理では大きく失われにくい栄養素です。ただし、光や酸素には弱く、長時間の保存や高温での油の使い回しは酸化の原因になるため注意が必要です。

ナッツ類や植物油は、そのまま摂取することでビタミンEの摂取効率をさらに高めることができます。

ビタミンEのように、身体に良いとされる栄養素も「不足」や「過剰」に気を配ることが重要です。

栄養コンシェルジュでは、

☑ 栄養素の吸収・代謝の仕組み

☑ 食品に含まれる栄養の特徴

☑ サプリに頼らない栄養管理法 など、日常や現場で活かせる実践型の栄養学を学ぶことができます。

「栄養を学びたいけど、栄養士・管理栄養士の学校には通えない…」そんな方にも最適な、短期間でしっかり学べるカリキュラムです。

受講者は、トレーナー・医療従事者・保育士・主婦など多様。栄養の知識を“使える形”にしたい方にこそ支持されている資格です。

▶ 栄養コンシェルジュの詳細・受講者の声はこちら:栄養コンシェルジュとは?(紹介記事)

基礎から正確に栄養学を学びたくても今から大学へは通えない、食の資格で健康社会に携わりたい、科学的な根拠と論理に基づいた栄養学を学んで安心したい方々から支持される資格「栄養コンシェルジュ」

医学博士、医師、管理栄養士など信頼できる多くの専門家によりつくられたカリキュラムで多職種の方々からも安心と信頼をいただいております。

会場で受講する『実地受講』と自宅から受講できる『オンライン受講』の2つの受講方法から選択が可能です!

受講日程のカスタマイズも可能!

栄養コンシェルジュ【内容・難易度・合格率・料金・評判・取得後の仕事までご紹介】はこちら!

栄養コンシェルジュ講座への申込みや受講料の支払い方法が分からない、受講方法について相談したい、受講日程をカスタマイズしたいなどのご相談はいつでもお問い合わせください☆

お電話でのお問い合わせ

06-6599-9404

メールでのお問い合わせ

info@nutrition-concierge.com

SEARCH

CATEGORY

GROUP

よく読まれている記事

KEYWORD