5月27日は《小松菜の日》です!

小松菜の日となった由来や小松菜のカロリーや栄養成分についてまとめてみました。

『小松菜(こ→5、まつ→ツー=2、な→7)』という語呂合わせから5月27日を《小松菜の日》と制定したようです。

胡麻和えやナムル、炒め物などの料理で食べられている食材ですね☆

小松菜100gに含まれるカロリーと三大栄養素は以下の通りです。

カロリー:13kcal

たんぱく質:1.5g

脂質:0.2g

炭水化物:2.4g

また小松菜は鉄(赤血球の材料という役割を持つ)やビタミンK(血液を凝固させる役割や骨を強くする働きを持つ)を豊富に含んでいる食品です。

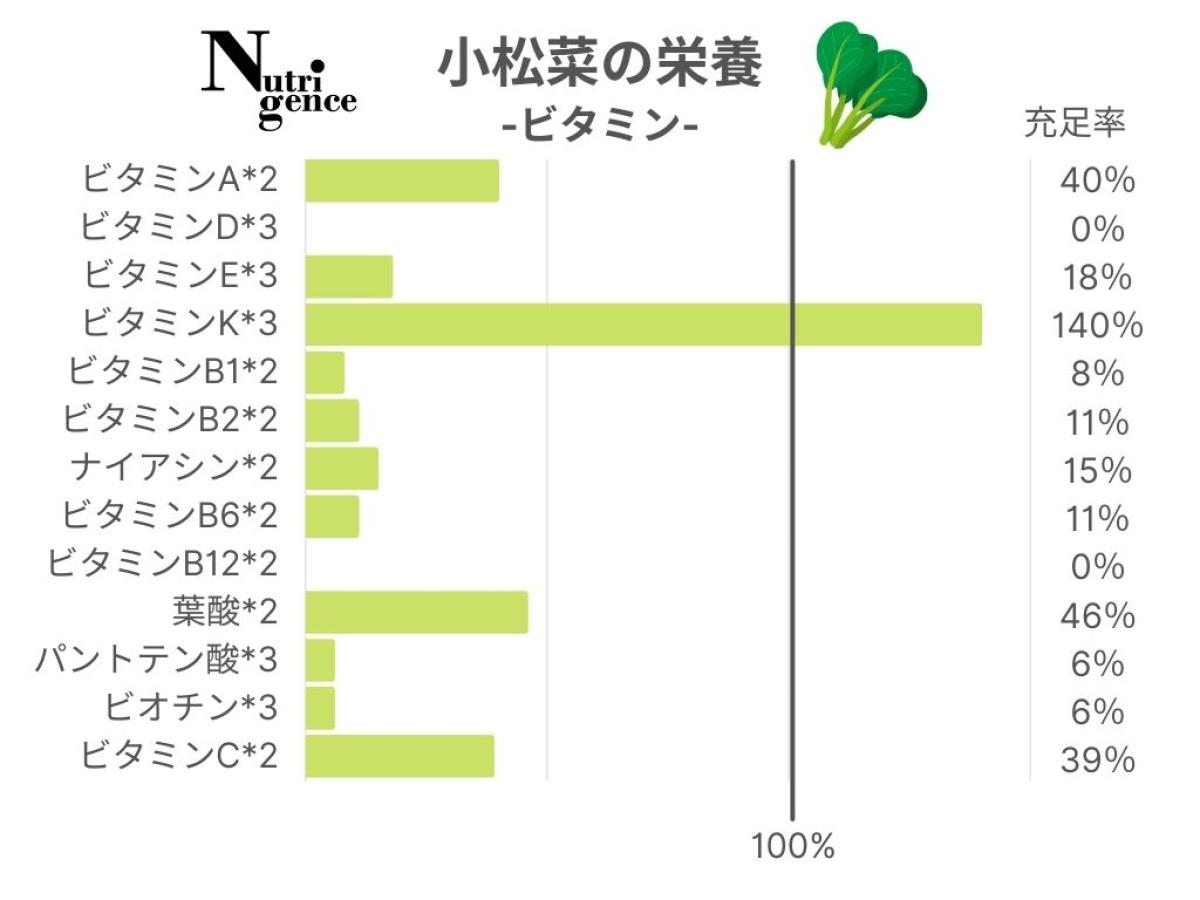

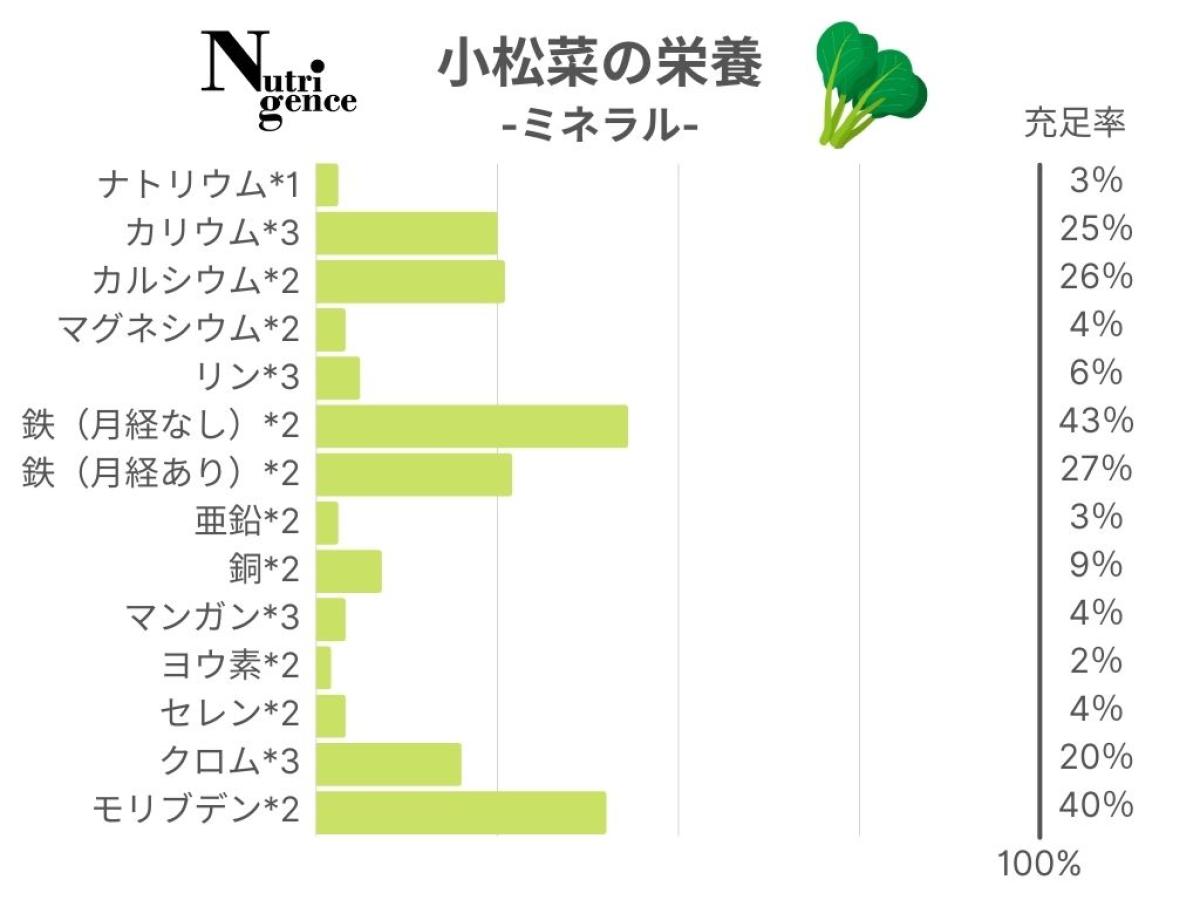

20代女性が小松菜100gを食べた場合に1日に必要なビタミンやミネラルをどのぐらい摂取できるのかまとめてみました。

充足率

小松菜100g食べた場合に20代女性が1日に必要な各栄養素をどの程度摂取できるかを示した割合。

*1 推定平均必要量:ナトリウム

*2 推奨量:カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、銅、ヨウ素、セレン、モリブデン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、ビタミンC

*3 目安量:カリウム、リン、マンガン、クロム、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、パントテン酸、ビオチン

日本食品標準成分表2020年版(八訂)、日本人の食事摂取基準(2020年版)から計算。

小松菜は食品カテゴリーマップの分類ではカテゴリー3となります!

ビタミンやミネラル、食物繊維を含むところがカテゴリー3の特徴です。

小松菜とほうれん草では栄養価にどのような違いがあるのか調べてみました。(可食部100gで比較)

まずはカロリー・三大栄養素(たんぱく質・脂質・炭水化物)です。

※日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 こまつな/葉/生、ほうれんそう/葉/通年平均/生より

カロリーやたんぱく質、脂質、炭水化物、すべてにおいてほうれん草の方が小松菜よりも多く含んでいるようです。

続いて、ビタミンです。

※日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 こまつな/葉/生、ほうれんそう/葉/通年平均/生より

ビタミンA(粘膜や皮膚を保つ役割や視覚を維持する働きを持つ)や葉酸(DNAや赤血球を作る働きを持つ)は、ほうれん草の方が小松菜よりも多く含んでいるようです。

また、ビタミンB1(糖質をエネルギーに変換させる働きがある)は、ほうれん草の方が小松菜よりも若干多いようです。

一方、ビタミンC(活性酸素から守る役割やコラーゲン合成を助ける働きがある)は、小松菜の方がほうれん草よりも若干多いようです。

そして、ビタミンD(カルシウムの吸収を助ける働きがある)は、小松菜とほうれん草のどちらにも含まれていません。

最後にミネラルです。

※日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 こまつな/葉/生、ほうれんそう/葉/通年平均/生より

カルシウム(骨や歯の材料という役割や筋肉の動きを保つ働きがある)や鉄(赤血球の材料という役割を持つ)は、小松菜の方がほうれん草よりも多く含んでいるようです。

カリウム(体水分量を調節する役割や筋肉を収縮させる働きを持つ)は、ほうれん草の方が小松菜よりも多く含んでいるようです。

ナトリウム(体内の水分量を調節する働きがある)は、ほうれん草の方が小松菜よりも若干多いようです。

ちなみに、ほうれん草も小松菜と同様にカテゴリー3に分類されます。

小松菜などの野菜が分類されるカテゴリー3の食品を毎食揃えて、健康投資をしませんか?

YouTubeにて、一般社団法人日本栄養コンシェルジュ協会代表理事の岩崎真宏が食品カテゴリーマップについての解説動画をアップしています。

気になる方はぜひご視聴ください☆

栄養の基礎の基礎からカロリー計算の知識と技術を身につけ、家族や友人のカロリー設定を実践できる応用力まで身につく栄養の資格、栄養コンシェルジュ!

栄養や医学の予備知識がない一般の方々(学生、会社員、主婦の皆様)も多く受講している栄養コンシェルジュの気になる【内容・難易度・合格率・料金・評判・口コミ】を解説します。

解説記事はこちらをクリック>https://nutrigence.jp/media/kiji.php?n=826

栄養コンシェルジュについては下記からお問い合わせください☆

お電話でのお問い合わせ

06-6599-9404

メールでのお問い合わせ

栄養コンシェルジュホームページお問い合わせフォーム

栄養コンシェルジュの紹介資料はこちらからダウンロードできます☆

栄養コンシェルジュ紹介資料ダウンロードページ

SEARCH

CATEGORY

GROUP

よく読まれている記事

KEYWORD